JEAN-JACQUES LEQUEU ET CHARLES DE LA FOSSE CÉLÉBRÉS LORS DE LA VENTE MAÎTRES ANCIENS

Alors qu’en ce mois de mars Paris met le dessin à l’honneur, Aguttes a présenté, au cours de sa vente « Maîtres anciens » le 28 mars 2023 à l’Hôtel Drouot, une sélection d’œuvres sur papier. Un Projet d’architecture pour une église de Jean-Jacques Lequeu (Rouen, 1757 - 1826, Paris) a provoqué une mémorable bataille d’enchères jusqu’à 110 500 €* tandis que le Château de Versailles a préempté Allégorie du traité de paix entre Louis XIV, les Allemands et les Hollandais de Charles de La Fosse (Paris, 1636 – 1716).

Top 5* de la vente

1 - lot 90 - Jean-Jacques Lequeu, Projet d'architecture pour une église - 110 500 €

2 - lot 70 - Ecole française, après 1840 d’après Jacques-Louis David, La Mort de Marat - 106 600 €

3 - lot 11 - Attribué à Juan Pantoja de la Cruz, Portrait d'une femme de la cour de Philippe III d'Espagne (1578-1598) - 75 400 €

4 - lot 67 - Premier atelier de Jacques-Louis David, Portrait d'Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) et de son épouse, Marie-Anne-Pierrette Paulze (1758-1836) - 52 000 €

5 - lot 3 - École italienne du XVIe siècle Entourage du Pérugin, Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste - 33 800 €

Voir les résultats* complets de la vente

Une vente avec 80% de lots inédits

« Hier, mon équipe et moi-même présentions ce dessin de Jean-Jacques Lequeu. Ce dernier a reçu de nombreuses visites passionnées au cours de ces derniers jours, et s’est envolé, vers 16 h 30, à 110 500 €. Victoria Damidot a appelé le vendeur pour lui annoncer la nouvelle d’un si beau résultat. C’est un moment privilégié de ce métier, lorsque l’on annonce une telle conclusion aux vendeurs, avec le sentiment du devoir accompli. »

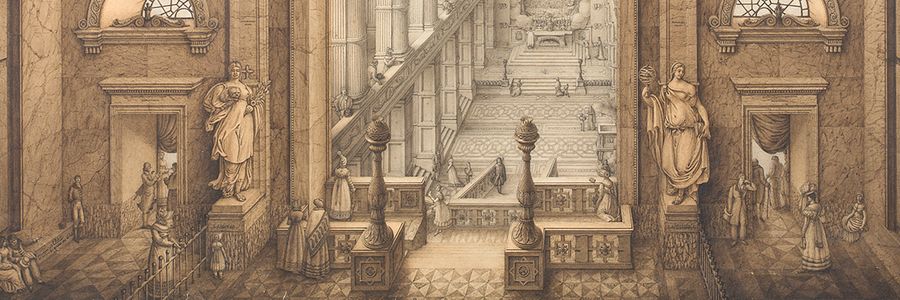

Lot 90 - Jean-Jacques Lequeu

(Rouen, 1757 - 1826, Paris)

Projet d'architecture pour une église

Plume, encres brune et noire, lavis brun

Signé et daté en bas à gauche 1820 / Jean Jacques Lequeu 48,9 x 54,3 cm

Vendue 110 500 €

Ce Projet d'architecture pour une église (lot 90) a provoqué une spectaculaire bataille d’enchères qui a entraîné les amateurs jusqu’à 110 500 €. Une belle reconnaissance pour Jean-Jacques Lequeu (Rouen, 1757 - 1826, Paris), artiste longtemps oublié ! Redécouvert dans les années 1970, Lequeu nous a laissé un œuvre à la fois virtuose et stupéfiant. À sa mort en 1826, il avait légué la quasi-totalité de ses dessins à la Bibliothèque Royale, toujours considérée comme l’un des fleurons du cabinet des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France. L’exposition « Jean-Jacques Lequeu, Bâtisseur de fantasmes », qui se tint du 11 décembre 2018 au 31 mars 2019 au Petit Palais, rendait hommage à l’univers fantasque de l’artiste et à son talent.

La remarquable feuille découverte par Aguttes témoigne des connaissances en géométrie, en perspective de Lequeu, et de sa science du dessin, qui se fondent dans le fantasme de ses projets et l'originalité de ses visions architecturales. Après plusieurs déboires professionnels, Lequeu, alors employé au cadastre, continua de participer à des concours d'architecture mais en vain.

« On ne peut que s’émerveiller devant ce jeu de lavis : un lavis de bistre pour l’antichapelle, et un lavis de gris clair pour la chapelle. Cette œuvre sur papier offre un contraste extraordinaire. »

Objet de débats enflammés, ce tableau (lot 70), réapparu en 2009 et un temps considéré comme une esquisse préparatoire à la grande composition de Jacques- Louis David (1748 - 1825), aura retenu l’attention des enchérisseurs, qui se le sont disputés jusqu’à 106 600 €.

Des recherches ont été conduites l'année dernière : l’œuvre a pu être étudiée à l’aide de méthodes scientifiques, qui ont permis une datation. Différentes techniques d’imagerie appliquées à la peinture incluant la photographie en lumière visible, rasante et ultraviolette, la réflectographie infrarouge et la radiographie par rayons ont ainsi pu mettre en lumière l’usage de chromates de plomb qui, en tant que pigments artistiques, n’a pas été attesté avant les années 1803 - 1804 ; ainsi que l’emploi de vert émeraude et vert d’oxyde de chrome qui n’est pas attesté non plus avant les années 1840.

Lot 70 - Ecole française, après 1840 d’après Jacques-Louis David

La Mort de Marat

Huile sur toile 77 x 91,3

PROVENANCE

Collection privée, France.

EXPOSITIONS

Corday contre Marat. Les discordes de l'histoire, Domaine de Vizille, musée de la Révolution française, 26 juin - 29 septembre 2009, comme « Jacques-Louis David, La Mort de Marat (première version du Marat assassiné), huile sur toile, 1793. ». Marat assassiné, Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 28 avril - 7 août 2022, p. 10, n°11 comme « Anonyme, La Mort de Marat (d’après David), après 1840, huile sur toile, 72 x 91 cm, France, collection privée. ».

Vendue 106 600 €

Résolvant le mystère de la datation et de son attribution possible à David, l’œuvre n’en révèle pas moins le talent de son véritable auteur, confirmant aussi l’importance et la portée du symbole que David créa un demi-siècle plus tôt.

Autre remarquable découverte du département « Maîtres anciens », Portrait d'une femme de la cour de Philippe III d'Espagne (1578-1598) attribué à Juan Pantoja de la Cruz (Valladolid, 1553 - 1608, Madrid). Auteur de compositions religieuses et de natures mortes, Pantoja rencontra le succès grâce à son talent de portraitiste. Débutant sous le règne de Philippe II, il peignit pour la cour du Roi à partir de 1580. Emporté à 75 400 €, ce Portrait d'une femme de la cour de Philippe III d'Espagne (lot 11) témoigne de la double influence de l’artiste, nommé officiellement peintre de cour à partir de 1596 : celles de Coello et d’Antonio Moro.

Lot 11 - Attribué à Juan Pantoja de la Cruz Valladolid, 1553 - 1608, Madrid

Portrait d'une femme de la cour de Philippe III d'Espagne (1578-1598)

Huile sur toile

123,1 x 101,2 cm

Vendue 75 400 €

En ce qui concerne la première influence, elle se traduit à travers la pause hiératique adoptée par ses sujets, mise en valeur par un travail d’éclairage où l’ombre et la lumière s’opposent avec contraste, permettant à la noblesse du visage d’émerger d’un fond généralement sombre. Quant à la seconde, elle se retrouve dans la méticulosité, notamment dans le traitement des bijoux.

Parmi les belles enchères, on retiendra notamment un Portrait d'Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) et de son épouse, Marie-Anne-Pierrette Paulze (1758-1836) par le premier atelier de Jacques-Louis David (lot 67). Inédite dans le marché de l’art, cette peinture, transmise au sein de la descendance de Marie-Anne Lavoisier, s’est vu récompenser à 52 000 €. La qualité technique de cette seconde version redécouverte, sa proximité quasi parfaite avec son modèle, la présence sous-jacente d’une mise au carreau tout comme l’activité prolixe de l’atelier important que David dirigeait nous invitent à y voir le travail d'un élève proche comme le furent Boilly (1761 - 1845), Fabre (1766 - 1837) ou Girodet (1767 - 1824).

Une Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste (lot 3) a mis à l’honneur la peinture italienne du XVIe siècle. De l’entourage du Pérugin, ce tondo a marqué 33 800 €, le double de son estimation haute.

Préemption par le Château de Versailles

Au cours de cette vente aux enchères, le Château de Versailles a préempté un dessin préparatoire au décor d’une galerie du château de Choisy par Charles de La Fosse (Lot 41). Grâce à un ensemble de dessins (Würzburg), rapproché, par Bénédicte Gady conservatrice du musée des Arts Décoratifs, d’un dessin de Michel II Corneille (musée des Arts Décoratifs), mettant en situation la même scène dans une galerie de château, avec la mention « Choisy », le lien avec le château de Choisy a pu être déduit.

Lot 41 - Charles de LA FOSSE Paris, 1636 - 1716

Allégorie du traité de paix entre Louis XIV, les Allemands et les Hollandais

Pierre noire, sanguine et rehauts de craie blanche sur papier bleu

Signé en bas à gauche De la fosse ; Signé en bas à droite La Fosse

50 x 37.5 cm

PROVENANCE

Cachet de collection inconnu en bas à gauche.

OEUVRE EN RAPPORT

Charles de La Fosse, Allégorie du traité de paix entre Louis XIV, les Allemands et les Hollandais, Würzburg, Martin van Wagner Museum der Universität, inv. 9535.

BIBLIOGRAPHIE EN RAPPORT

Bénédicte Gady, "Variations sur la galerie des Glaces pour le château de Choisy ?", in Bulletin du Centre de Recherche du Château de Versailles, 2018. En ligne

Clémentine Gustin-Gomez, Charles de La Fosse. 1636 - 1716. Catalogue raisonné, Dijon, Faton, 2006, t. I, p. 77, D. 149 (en rapport).

Adeline Collange-Perugi, Clémentine Gustin-Gomez, Béatrice Sarrazin (dir.), Charles de La Fosse (1636-1716). Le triomphe de la couleur, Versailles, musée du château, 24 février - 24 mai 2015, Nantes, musée des Beaux-Arts, 19 juin - 20 septembre 2015, pp. 128-131, fig. 19a (en rapport ; notice par Béatrice Sarrazin).

Vendue 26 000 €

26 000 € ont récompensé la feuille de ce coloriste, alors en pleine « Querelle des couleurs ». La Fosse emploie, ici, les trois crayons - pierre noire, sanguine et craie blanche - dans le dessin, le tout sur un support coloré (papier bleu). Ces éléments caractérisent le travail de l’artiste qui exalta la couleur tout au long de sa carrière. Artiste particulièrement important dans l’exécution des programmes décoratifs commandés par le pouvoir royal et souvent conçus par Charles Le Brun, Charles de La Fosse a participé à des décors importants comme celui du plafond du Salon d’Apollon à Versailles ou une partie des décors du cabinet du Couchant au Grand Trianon. Son style par ailleurs fait la transition entre celui de Le Brun et des artistes émergents comme Antoine Watteau soit entre style Grand Siècle et XVIIIe siècle.

Grégoire Lacroix

Directeur du département Tableaux & Dessins anciens

+33 1 47 45 08 19 - lacroix@aguttes.com

Aguttes Neuilly • 164 bis, avenue Charles-de-Gaulle - Neuilly-sur-Seine

*Montants avec frais